当院の頭蓋健診・ヘルメット治療の特徴

- 小児科専門医の院長が最初の健診・相談外来から治療まですべて行います

- 本外来はあくまでのお子様の『頭のかたちの健診外来』です

- ヘルメット治療が前提ではなく、まずお子様の頭のかたちを適切に評価し、ご家族が抱かれている違和感や不安感を共有させていただくことがメインとなります

- これまでに1300件以上の頭のかたち相談を受け、300件以上のヘルメット治療の実績があります(2025年4月末時点)

- 健診・相談外来からヘルメット治療に進まれる方は約25%です

- 初回相談は全て保険診療で行います

- 頭蓋健診外来は専用枠として設けていますが、頭のかたちのご相談は一般診療やワクチン接種時でも可能な範囲で相談を承ります

- 位置的頭蓋変形症(いわゆる向き癖による斜頭や短頭)自体がお子さんの成長・発達に悪影響を及ぼすことはまずありません

- 「〇〇になる可能性がないとは言えない」などと不安を煽ったり、ヘルメット治療に誘導するようなことは一切しません

- ヘルメット治療に進まれる方は原則的に頭部レントゲン検査を受けていただき、頭蓋骨早期癒合症等の病的頭蓋変形を必ず除外します

- ヘルメット治療と合わせて、お子様の発達の評価や健康上の困りごとのご相談もお受けします

- ヘルメット治療に至らなかった方のその後の再評価や治療終了後のお子様の長期フォローも行っております

当院では頭のかたちにご不安を抱えているご家族に、子どもの専門医として的確な診断や治療、また丁寧な説明が出来るよう心がけております。ヘルメット治療のみを行う専門機関ではなく、子どもとご家族を包括的にサポートするこどもクリニックです。小児科専門医として、子を持つ親として、あくまでも中立的な姿勢でアドバイスをさせていただきます。

赤ちゃんの頭はとても柔らかく、複数の骨がパズルのように組み合わさって出来ています。もともとは生まれて来る際に産道を通りやすくするためですが、子どもの脳は生後1-2年で劇的に大きくなるので、その変化に対応するためとも言われています。そのため、子どもの頭の形は、パズルのような頭蓋骨が癒合する1歳半くらいまでは、向き癖などによって容易に歪んでしまいます。

乳児突然死症候群(SIDS)にうつぶせ寝が関連していると考えられるようになって、1992年以降、うつぶせ寝が避け仰向け寝が推奨されるようになりました。その結果、乳児の突然死は激減したものの、子どもの頭は重力の影響をより受け易くなり、現在では1歳未満の子どもの大部分で頭の形のゆがみがあると言われています。多くのケースでは自然に頭の形のゆがみは解消に向かいますが、高度な歪みがある場合は完全に治らないこともあります。

近年の親御さんたちの意識の高まりに加え、3Dプリンターの技術発達によって、赤ちゃんの頭のゆがみを歯の矯正のように治そうとする動きが出てきました。それがこの矯正ヘルメットによる頭蓋形状矯正療法です。アメリカではかなり前から頭蓋形状矯正療法が行われていますが、日本でも日本人の赤ちゃんに適した矯正ヘルメットによる治療が行われており、当院でも日本で開発された矯正ヘルメットによる治療に対応しています。ヘルメットの内側には低反発素材のクッションがあるため、装着した際の不快感はほとんどありません。

ヘルメット治療(頭蓋形状矯正療法)の流れ

1問診、説明と、適応有無の確認

お話を伺った上でヘルメット治療についてご説明し、適応の有無を判断します。

2頭の形の計測

ヘルメット治療が適応する場合は、3Dスキャナーを用いて現在の頭の形を計測します。

3ヘルメットの作成

3Dスキャナーで計測したデータを元に、最終的な頭の形状を想定して、オーダーメイドの矯正用ヘルメットを作成します。

4装着開始

計測から2週間後にヘルメットができますので、装着を開始します。1日に20時間以上の装着を目標にしますが、最初は短時間の装着で様子を確認し、少しずつ装着時間を長くしていきます。たとえば、1日目4時間、2日目5時間、3日目7時間、4日目9時間、5日目12時間などです。装着開始後は4~6週間ごとに受診して状態を確認し、ヘルメット内の低反発クッションを微調整します。就寝時など頭が床などに着いている間の装着が、最も効果を期待できます。

5装着終了

個人差がありますが、平均して3~5ヶ月程度の装着期間を経て矯正が完成し、装着が終了します。

実際の治療効果

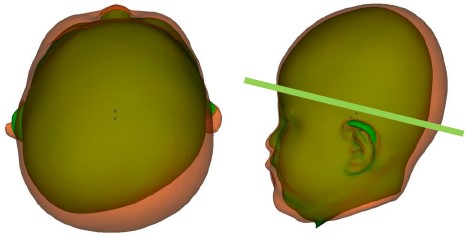

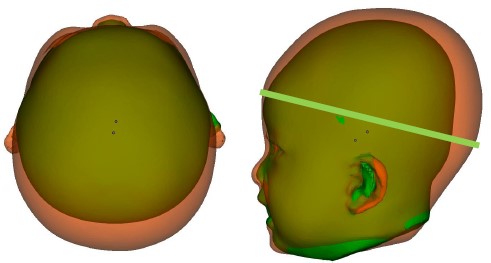

緑 ●:治療終了前 橙 ●:治療終了後

Case1 斜頭症(右向き癖)

治療開始:生後4ヶ月

治療期間:5ヵ月

Case2 短頭症(向き癖なし)

治療開始:生後4ヶ月

治療期間:5ヵ月